浮世絵解説– category –

化政文化を代表し、今や世界に誇る日本の浮世絵。このカテゴリーでは、さまざまな浮世絵の解説や、浮世絵の作り方などをご紹介していきます。

-

【パワースポット】葛飾北斎も描いた「霧降滝」に行ってみたら…

葛飾北斎が描いた浮世絵「下野黒髪山 きりふりの滝」。「諸国瀧巡り」という、各地の名瀑を題材とした8枚揃いのシリーズの中の一枚です。このメインモチーフとなっている霧降滝は、栃木県日光市にある山奥の滝で、日光三名瀑(にっこうさんめいばく)の一つです。今回は霧降滝に霊感のある友人と行ってきました。 -

「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」に行ってきた話

現在、東京のすみだ北斎美術館で開催されている「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」(前期)に行ってきました!本展は、北斎の才能に早くから目をつけていた蔦屋重三郎をはじめとした板元たちが、北斎をどのようにプロデュースし、どのような作品を世に生み出したかを辿る展覧会です。 -

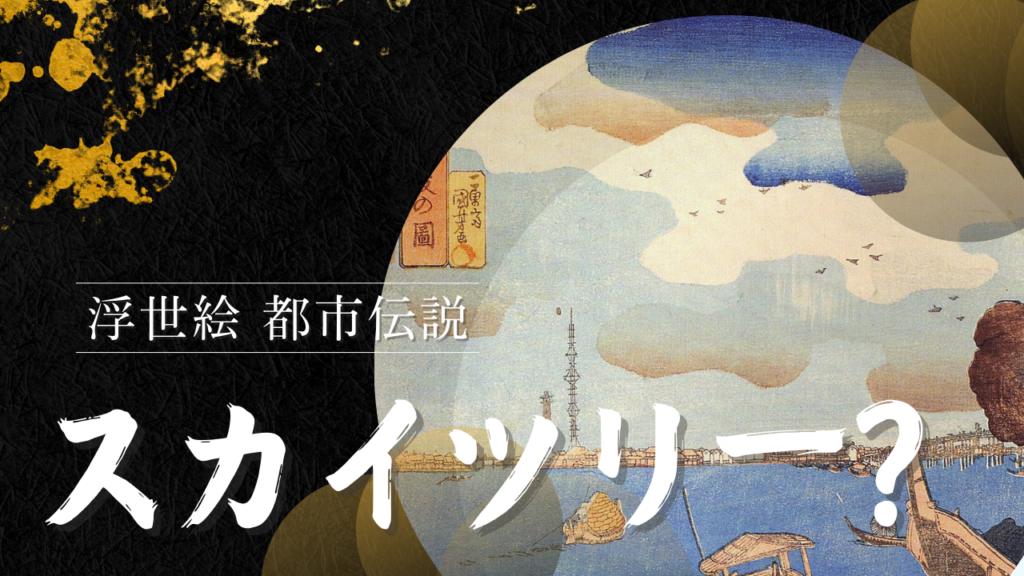

【浮世絵 都市伝説】スカイツリーが描かれている浮世絵が謎すぎる

「浮世絵にスカイツリーが描かれていた!?」 そんな驚きの都市伝説をご存知でしょうか? 江戸時代の浮世絵師・歌川国芳が描いた風景の中に、現代の東京スカイツリーを彷彿とさせる建造物が描かれているという噂が都市伝説界隈をひそかににぎわせています... -

【東洲斎写楽】10か月で消えた幻の天才浮世絵師は存在しない?

東洲斎写楽――彼の名前を聞いたことがある人でも、その正体や生涯について知る人は少ないかもしれません。わずか10か月間で約140点もの作品を世に送り出し、突然と姿を消した浮世絵師。彼の正体は、現代になっても未だ明らかになっていません。しかし、写楽が残した作品と、その背景に潜むミステリーを紐解くことで、彼の天才性と魅力がより深まるかもしれません。 -

Ukiyo-e and Yoshitomo Nara

日本語はこちら While immersing myself in literature about Kansei culture and ukiyo-e, I came across a magazine article where Japan’s internationally renowned artist, Yoshitomo Nara, discusses ukiyo-e. I’d like to record this as a note fo... -

日本が世界に誇る『浮世絵』の語源を探る。結局悲しいの?嬉しいの?

今や日本が世界に誇る芸術作品「浮世絵」。 今日はその名「浮世絵」の語源をさぐっていこうと思います。 江戸の大火事 浮世絵の始まりは明暦3年(1657)1月におきた江戸大火以降といわれています。 江戸の町のほとんどを焼き尽くしてしまった大火事。 復... -

【元祖顔出しNG】浮世絵師 歌川国芳が顔を見せたがらなかったワケ

歌川国芳(1797年~1861年)は、江戸時代後期を代表する浮世絵師で、独創的でユーモアあふれる作風やダイナミックな構図で知られています。 まるでジャンプ漫画?!と思わせるほどの迫力ある浮世絵作品は当時の人々を魅了しました。 しかし国芳自身はほと... -

日本に刺青ブームを巻き起こしたのは【歌川国芳】

English page 浮世絵と刺青(タトゥー)の関連性は、日本の江戸時代後期から明治時代にかけての文化的な発展と密接に結びついています。 特に浮世絵師・歌川国芳が描いた作品は、刺青のデザインやスタイルに大きな影響を与えました。 ブーム以前の刺青 刺... -

浮世絵を買うなら【初摺】を選んだ方がいい。

版画は比較的 量産が容易な芸術ではありますが、版は「木」のため完成品の品質も変化します。 浮世絵は、最初に摺られる200枚を「一杯」といいます。 最初の一杯〜二杯を初摺(初版、板下ろし、摺りっぱなし)と称し、版木の状態も良く、絵師と摺師のコミ... -

3分でわかる浮世絵のつくり方

3分でわかる浮世絵の作り方 浮世絵は、江戸時代に発展した日本の伝統的な木版画技術を使って作られます。 浮世絵制作の特徴 •分業制 制作工程は、主に ①絵師(デザイン)②彫師(版木の彫刻)③摺師(摺り作業) という分業制で行われ、それぞれ専門の職人が...